¿Para qué vivir tantos años?

Envejecer nunca fue tan común como ahora. En el siglo pasado, superar los 80 era una rareza; hoy es casi lo esperado en muchos países. Pero detrás de este logro colectivo aparece una pregunta incómoda: ¿para qué queremos vivir más? ¿Sólo para durar, para estar? No alcanza con acumular décadas si esas décadas están marcadas por la dependencia, la soledad o la pérdida del sentido. Creo interpretar lo que piensa la gran mayoría de las personas si digo que lo que verdaderamente importa es cómo llegamos a ese tiempo extra: ¿seremos capaces de sostenernos? ¿Podremos comprender lo que suceda a nuestro alrededor? ¿Tendremos la habilidad de aprender, la fuerza para hacer, un entorno con el que vincularnos? La longevidad puede ser un privilegio o una gran condena. La diferencia está en la forma en que la vivimos.

Lo que la IA imagina que seré dentro de un poco más de 30 años. La verdad, no me veo muy parecido, pero espero sentirme así de bien.

¿Cuál es tu expectativa?

Muchas veces oímos hablar de “expectativa de vida”, o de “esperanza de vida al nacer”, pero no queda demasiado claro qué es. Se trata de un dato estadístico que indica cuántos años, en promedio, se espera que viva una persona desde el momento en que nace, si durante toda su vida se mantuvieran las mismas condiciones de mortalidad que existen en ese período histórico. En concreto, lo que refleja este promedio es el tiempo esperado hasta la muerte de la mitad de esas personas. Por ejemplo, si la expectativa de vida es de 77 años, significa que la mitad de quienes nacen en ese grupo morirán antes de esa edad y la otra mitad después.

No es una predicción individual, sino un cálculo aplicado a un grupo grande de personas nacidas en la misma época. Por ejemplo, hoy en la Argentina la expectativa de vida es de 80 años para las mujeres y de 75 para los hombres. Además hay matices si se desagrega por grupos sociales y lugares de nacimiento. La expectativa de vida refleja las condiciones de salud, higiene, nutrición, acceso a la medicina y estilo de vida de una población en un momento dado, y es un buen indicador del bienestar social general más que del destino individual de cada persona. Pero esto es materia de otro análisis que, como en tantos otros temas, está atravesado por la desigualdad.

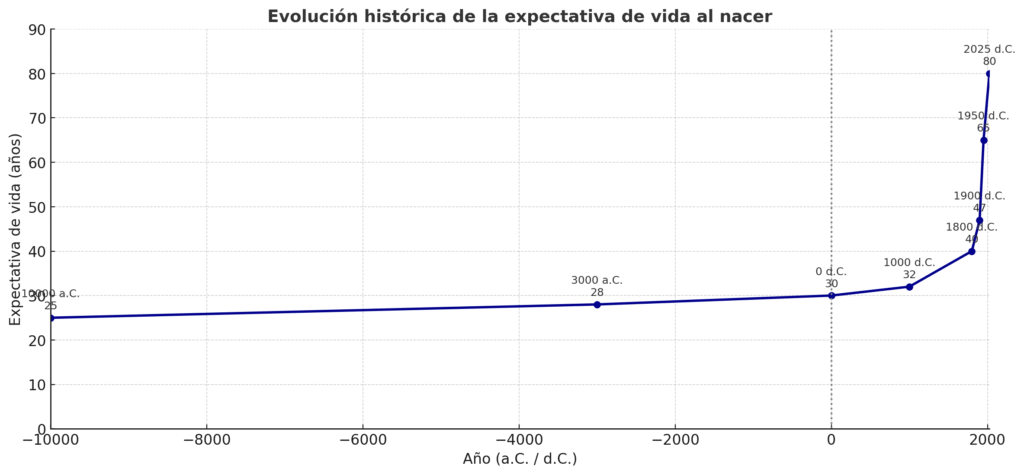

Es bueno saber que esto no siempre fue así. Durante miles y miles de años las personas vivían en promedio 25 años. Siempre hubo viejos y viejas, personas que llegaban a los 60, 70 años o más, pero eran la excepción, eran muy pocos. La mayoría de las muertes se daban primero durante la infancia y las causas eran fundamentalmente las enfermedades infecciosas. quienes sobrevivían los primeros años podían aspirar a llegar tal vez a los 40. La vida era corta porque el contexto era hostil, no porque el cuerpo no pudiera vivir más.

Es muy impresionante ver el gráfico que muestra cómo impactaron en nuestras sociedades avances como la implementación del acceso al agua potable, los sistemas de alcantarillado y la recolección de basura. Y luego esto se potenció con la llegada de la educación y la salud pública, el uso de antibióticos, vacunas, las cirugías, la electricidad, la refrigeración de alimentos y mejoras en la nutrición, todo lo cual duplicó la expectativa de vida a 60–70 años en medio siglo. Mientras que a partir del siglo XX la causa de las muertes cambia drásticamente y éstas se empiezan a dar por enfermedades crónicas no transmisibles: cardiovasculares, cáncer, diabetes, neurodegenerativas.

Tantos avances no podían llegar sin otras consecuencias negativas. Fueron transformaciones muy profundas en nuestros estilos de vida, que generaron nuevos problemas, como el sedentarismo, el sobrepeso, las adicciones. Y es en eso que estamos ahora, tratando de encontrarle la vuelta para superar estos escollos, para vivir más, mucho más, todo lo que podamos.

Un caso de estudio

En Padua, Italia, vive Emma Mazzenga, profesora jubilada de ciencias que todavía hoy, a los 92 años, compite en atletismo. Corre los 200 metros en menos de un minuto y un poco se queja porque de a poco se fue quedando sin contrincantes: en su categoría ya no tiene contra quién correr, sólo lo hace para intentar batir sus propios récords. Los científicos siguen desde hace años los hábitos y estudian el metabolismo de Emma, tal parece que su cuerpo encontró una manera de conservar lo esencial. Sus fibras musculares de contracción rápida, asociadas a la velocidad, muestran los signos de la edad: menor explosividad, menos elasticidad. Pero sus fibras lentas, vinculadas a la resistencia, son idénticas a las de una persona de 20 años, al igual que el flujo sanguíneo y las vías nerviosas que conectan con los músculos.

Emma sigue corriendo pero se quedó sin competidoras.

Lo interesante es que Emma no empezó a correr de niña con sueños olímpicos: lo hizo de adulta, a los 53 años y hoy en su vejez mantiene su entrenamiento como una rutina constante. Hoy es considerada “el sujeto perfecto” para entender cómo el movimiento puede conservar la vitalidad en edades avanzadas. Lo que la ciencia mide en ella —resistencia, fuerza, capacidad pulmonar— tiene un trasfondo humano: un propósito claro. Emma corre porque eso le da identidad, porque la conecta con una comunidad, porque es la forma que encontró de mantenerse viva en el sentido más amplio de la palabra.

La persona más vieja

David Sinclair, un millonario futurista que gasta fortunas en proveerse tratamientos que logren eternizarlo, afirmó hace poco que ya nació la persona que será capaz de vivir más de 150 años. Esto es una noticia en desarrollo, con muchas variables interviniendo. Mientras tanto, en Inglaterra, Ethel Caterham acaba de cumplir 116 años y es la persona más longeva del mundo. Pasó guerras, pandemias, viajes y pérdidas, y aún conserva una lucidez sorprendente. Hasta los 99 manejaba su propio auto; a los 110 sobrevivió al COVID; y hoy sigue compartiendo con los medios sus reflexiones. Cuando le preguntan por el secreto de su longevidad, no habla de dietas especiales ni de rutinas de ejercicio: responde con una sonrisa que lo importante es “no discutir y hacer lo que me gusta”.

Ethel a sus jóvenes 116 años.

La ciencia probablemente encuentre en su organismo genes protectores, resiliencia cardiovascular y buena respuesta inmunológica. Pero lo que inspira es otra cosa: la actitud serena, la capacidad de mantener relaciones a lo largo de la vida y la flexibilidad para adaptarse a contextos que cambiaron radicalmente. Ethel es prueba de que la longevidad no es sólo una cuestión de aptitud física. También es de vínculos, de temperamento, de cómo elegimos vivir cada etapa.

La ciencia del cómo

Los casos de Emma, Ethel y Jeanne parecen excepcionales, pero la investigación muestra que no lo son tanto: hay patrones claros que cualquiera puede adoptar para llegar con más salud a edades avanzadas. Un estudio publicado hace pocas semanas muestra el seguimiento que se hizo en Cataluña con personas que se acercaban a los 100 años de edad entre 2015 y 2022, y en particular analizando cómo impactó en esa población la pandemia de COVID-19. La primera conclusión coincide con otros estudios que vienen reflejando lo que hace que vivamos más años, más allá del propio condicionamiento genético: la gran diferencia (a favor o en contra de nuestra calidad de vida) es el estilo de vida. Tenemos claro que el movimiento, el buen descanso, una alimentación adecuada y el manejo del estrés son herramientas clave para protegernos y darnos unos cuantos años de longevidad con buena calidad de vida. La evidencia es contundente: sabemos cómo vivir más y mejor.

Pero todo esto nos devuelve a la pregunta inicial: ¿para qué? Los pilares biológicos son necesarios, pero no suficientes. Falta lo que hace que la vida valga la pena: mantener en alto un propósito o si vemos que se nos agota reinventarnos, redescubrir qué es lo que nos conmueve, lo que nos estimula. El propósito actúa como motor, incluso en momentos de adversidad. Ligado a esto están los vínculos, nuestra capacidad de socializar, de ser parte de un todo, de saber acompañar y también protagonizar, ayudar y recibir asistencia. Los vínculos cercanos son protectores potentes.

Historias cercanas y cotidianas

No hace falta irse a Italia o a Inglaterra para encontrar ejemplos. Probablemente conozcas a alguien en tu familia o en tu barrio que, con más de 80 años, sigue siendo parte activa de un grupo, tomando grandes decisiones de negocios u otras más irrelevantes, pero siempre conectados al mundo en el que viven. Personas que trabajan en su jardín, caminan con amigos o aprenden algo nuevo. Esas historias son menos visibles, pero igual de valiosas: nos muestran que la longevidad plena no depende de récords mundiales, sino de la suma de elecciones pequeñas, de rutinas sostenibles y de relaciones que nos alimentan.

No suena a mucho, pero repetido cada día se transforma en el cimiento de tus próximos 20 o 30 años. La pregunta no es si queremos vivir más. La verdadera pregunta es: ¿para qué queremos estar en este mundo? La respuesta es personal, pero siempre incluye lo mismo: seguir eligiendo, disfrutando, compartiendo. Bailar, viajar, jugar, enseñar, aprender, acompañar. Aventurarnos. Eso sólo es posible si llegamos con cuerpo, mente y vínculos que nos sostengan. Vivir muchos años es posible. Hacer que esos años tengan sentido depende de lo que hagamos hoy.